第一观察 | 读懂习近平承德之行的历史启示

发布时间:2021-08-29 20:29 阅读量:2857

原标题:第一观察 | 读懂习近平承德之行的历史启示

“承德我是头一回来,一直心向往之。这里的很多事都想了解、实地看一看。”

8月23日至24日,习近平总书记赴河北省承德市考察。党的十八大以来,总书记国内考察,单独前往一个地级市,这种情况并不多见。这又是总书记第一次到承德,考察点的选择,意味深长。

新华社26日播发了考察纪实,其中有这样一段话:

“在承德考察过程中,习近平总书记多次强调,承德见证了我们国家历史发展的一些重要历史时刻,汉藏满蒙等中华各民族交往交流交融,在这里留下了许多历史印记。我们的祖先在中华民族的进步过程中、在文明发展的过程中,都有哪些政治智慧、做了哪些事情,我们要深入了解。”

在历史上,承德留下了哪些“重要历史时刻”和“政治智慧”?

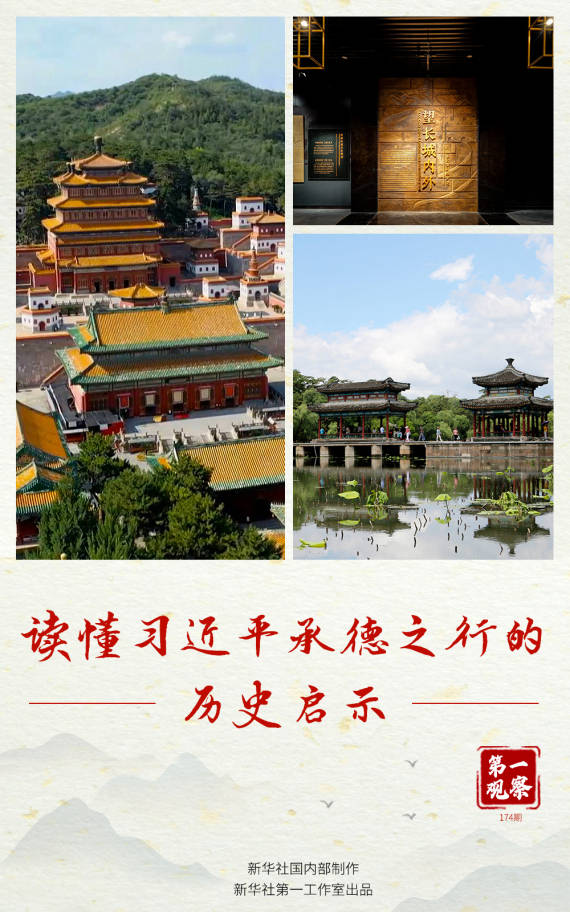

实际上,承德作为一个地标进入中华文明史的版图,始于十八世纪上半叶(命名于1733年,取“承受先祖德泽”之义)。地处京师与塞北之间、中原农耕文化和草原游牧文化过渡地带的承德,一度成为清代第二个政治中心,见证了中国多民族的交往交流交融。

24日上午,总书记用了半天时间,先后走进承德避暑山庄、普宁寺、承德博物馆考察。

三个考察点的选择,都颇有代表性——

8月24日上午,习近平在承德避暑山庄考察。新华社记者 谢环驰 摄

“一座山庄,半部清史。”承德避暑山庄及其周围寺庙,是清代为实现团结边疆少数民族、巩固统一而修建的。

总书记指出:“承德避暑山庄底蕴深厚,在民族交往交流交融、宗教与社会相适应、传统文化保护和传承、人与自然和谐相处等方面具有重要历史价值和时代意义。”

8月24日上午,习近平在普宁寺考察。新华社记者 谢环驰 摄

在普宁寺,总书记仔细察看了三块石碑,了解相关史实。

这三块石碑——普宁寺碑、平定准噶尔勒铭伊犁之碑、平定准噶尔后勒铭伊犁之碑,四面分别用汉、满、蒙、藏四种文字镌刻,而整座普宁寺前半部为汉式、后半部为藏式,汉藏合璧、有机融合。

正如建筑一样,合璧交融、和睦共生,方能“安其居、乐其业、永永普宁”。

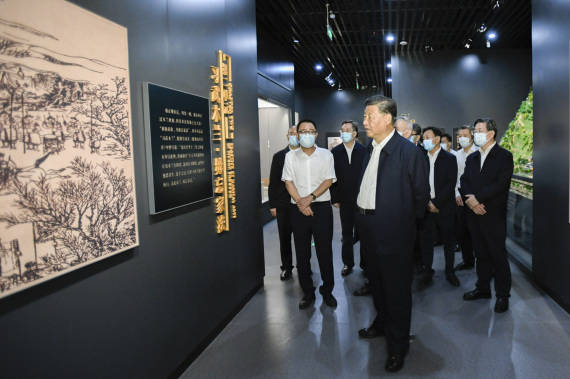

8月24日上午,习近平在承德博物馆参观《望长城内外——清盛世民族团结实录》展览。新华社记者 李学仁 摄

在承德博物馆,总书记参观了一个专题展览《望长城内外——清盛世民族团结实录》。

总书记多次强调以史为鉴、开创未来。新华社播发的纪实里,披露了这样一个细节:

参观过程中,一幅展现土尔扈特部万里东归的示意图,吸引了总书记的目光。

总书记感慨:“土尔扈特部都去了100多年了,最终还是义无反顾要回到祖国,这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。”

参观完展览,总书记还特别提出:“要围绕实现中华民族伟大复兴做好研史学史工作”。

今年以来,从贵州苗寨,到广西,到青海,到西藏,总书记频频到民族地区考察调研。考察途中,他曾这样说:“全面建设社会主义现代化国家,一个民族也不能少。”

现代化,是包括所有少数民族和民族地区在内的现代化;中华民族的伟大复兴,必然是各民族共同繁荣、共同发展的复兴,也必须凝聚各族儿女的智慧和力量。

在承德,鉴往知来,总书记充满自信:“在党的领导下,我们56个民族、14亿多人和睦共生,更加坚强地屹立于世界民族之林。”

监制:赵承

策划:霍小光

主笔:朱基钗

统筹:张晓松、车玉明、罗辉、王绚

视觉 | 编辑:吴晶晶、包昱涵

新华社国内部制作

新华社第一工作室出品

【责任编辑:树林】